3週間ぶりの更新です。

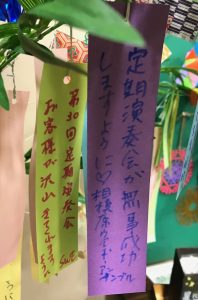

更新していない間に、嬉しい事続きのSWE(^^)。

ひとつ、第31回定期演奏会が来年6月21日に決定!抽選に行かれた方ありがとうございます。

ふたつ、今年も相模原シティオペラ様からバンダ演奏の依頼を頂きました。演目はカルメンです。

みっつ、待望のTubaのメンバーが増えました。みなさん、よろしくお願いします。

それでは、3回分のF氏からの注意事項です。

(1部2曲目)

Ⅰ

頭のFしっかり、Cは5度しっかり作って、Aは低めに。2拍目のHは低めに。

下行音形の人は、下がりすぎないように。

3小節目のEは高く。

5,6小節目の16分音符4つの後ろ2つ抜かない。

8小節目の和音 A Cis E、同じ仲間探して

9,10小節目 つながって聞こえるようにするために9小節目2拍目を細かく歌う。

12小節目 B♭がんばって。

Ⅱ

頭 Cl2,3、Xylは、2つ目の方が強く。

メロディは、一つ一つの音をはっきり吹いて、頭の中でつなげて。ソルフェージュを先行して。3拍目を大事にすれば遅れない。

16小節目 8分音符2つは強く。

19小節目 1拍目を投げ出さないで吹く。抜かない!

33小節目から4分音符の処理が出来ていない。

62、63小節目は、出るときはっきり。

Last 8分音符下がらないように。

Ⅲ

頭 Tpは上がったり下がったりをちゃんとソルフェージュして。

4小節目からのメロディは、1、3拍目を決めて。

13小節目の16分音符の頭をはっきり。

26小節目からLast 8分音符で歌う。

Ⅳ

3拍子、1、3拍目大事して。

3小節目 16分音符の頭長く、強調。

7、8小節で1クール 動きを持って。

9小節目からの16分音符が遅い。

Last2小節前 Ob、Clはスラーに変更。

Ⅴ

14小節目Fl、Obはっきり、息使って、ウン数えて。

30小節目から2小節1クールで。

Ⅵ

全て少なくとも8分音符でカウント。

Ⅶ

5小節目からメロディは、2小節ごとの最後の4分音符を強調

13小節目からTp、Tb予備カウントして、後ろの8分音符を歌う。

20小節目Tb最後の8分音符3ついやらしく。

25小節目スラーの頭しっかり。

47小節目でいきなりテンポあげます。

Last長めに

(1部1曲目)

頭のテヌートは、たっぷり吹いてもらいたいから書いてある。

Flは、3連符を歌う。

3小節目から4分音符チーム、音楽は線だから、パウパウパウっていう点じゃない。頭の中は16分音符で。

Flは、3、4拍目をはっきり吹く。

7、8小節目、3連符が滑っている、頭の音長く。

14小節目、3連符の後の8分音符をラン。

17小節目からメロディ、感性を休ませないで、3連符前の8分音符テヌートを強調。

21小節目アウフタクトの入りが遅い。

Eからのメロディは、2小節1クールで。

Andanteからのメロディは、8分音符で歌うかどうかが、上手くいくかいかないかの境目。

G3小節目から16分音符は、自然に息で歌って、ツッて言わない。

G5小節目Tp、タイの後ろと付点8分音符を歌って処理して。

Tbは、2分音符はっきり吹いて、ドラマティックに。

I9小節目Tpはっきり、ASaxは3連符しっかり、Fl、Clは3つ目の3連符しっかり。

(1部3曲目)

頭、大きな流れで、途中遅れないように。

Aから

メロディチーム、ここは大きな3拍子、気持ちを前へ、音楽的にのれないのは音符の後ろ側をちゃんと歌ってないから、途中で休まない、最初の4分音符2つが歌えているかどうかです決まる。

Euph、BCl、BSaxは、動いているところはっきり、特に16分音符。

13小節目の3拍目から出てくるチーム遅れる。pでも聞こえないと、息で頭を作って、cresc.を早くかけないと間に合わないよ。

15小節目4つ目が山、6つ目だけ弱くなればいい。

Bからメロディ、1小節目最後の8分音符2つと2小節目の8分音符3つが聞こえないと。

25小節目の最後の音、絶対に遅れないで!Cのアウフタクトだから。

Cで少しテンポあげたい。

2、2、3の3がゆっくりにならないように。メロディチームは骨格が示せるように。

32小節目Hr、長い音強く、8分音符と4分音符を吹き分けて。

E リズムパートが頑張ってもらえると踊りやすい。メロディはリズムにのって。

I ハーモニー確認、CとGがんばって。

みんなで音を聞きあって同じ響きを共有してください。

4小節ごとの最後の4分音符をもっと丁寧に、4小節1クールをちゃんと感じて。

K 3つずつ、2つずつの頭を決めて、3分割の3つ目をもっと歌って、4/4は後ろへ行くほど強く。

L 木管、拍頭の音しっかり、4/4はcresc.、6小節目がつまらないように。

O メロディ以外、ハーモニーを作りましょう。Dが基音です。各小節の最後2つをしっかり。

P メロディ以外3拍目、最後の2つしっかり。

Q Tp5度のハーモニーしっかり、2ndもっと出して。

(2部1曲目)

頭 Tpタイの処理、力任せではなくて、楽に歌い続けて。

Hrは、3連符cresc.

5小節から、起承転結考えて、positiveに。

9小節目メロディチームは、少なくとも8分音符で歌う。狙うのが遅れる人がいる。4小節1フレーズのフレーズ感持って。

17小節目でガラッと雰囲気を変えて。

23小節目、音符のおしまいがないよ!

33小節目、Tp2,3、Hr遅い。

36小節目Tp、Hr、Tbは、3連符がはっきり聞こえればいい。舌に頼らない。

44小節目 最後のフェルマータの前の音の処理気をつけて。

45小節目からメロディ、低い音を強めに、もっと吹いて、のどを縦にあけて。

8分音符刻みチームは、下の音を強く、長く。

53小節目のメロディ遅くなるよ。

72小節目、出だしの16分音符をはっきり、これで決まる。

79小節目、2分音符の終わりを作って。

81小節目、Clは2個づつのかたまりの頭をはっきり吹いて。

89小節目、メロディはタイを意識して。

120小節目から2小節ひとかたまりに出来るかは、1小節目2つ目の音がポイント。

188小節目、Sax、Euph、Tuba、2個目の音を抜いたらダメ。

194小節目、最後の8分音符と次の付点2分音符を決めて。

(2部2曲目)

頭 メロディは4小節目3拍目が山なので、そこへ向かって。

Hrのきざみは、後ろへ向かってひとかたまりで。

A メロディ休符をしっかり歌わないと流れがとまってしまう。

C メロディ最初の8分音符4つは前菜、後ろの8分音符4つが主食。自分の間で吹かない。

D 3小節前の付点4分音符が長い。3小節目がすべる。

E soloは後ろへ行くほど強く。5小節のFlは、8分音符3つだと思って吹いて。

F TbとHrは、リズムはっきり。

G 木管は、TbとHrの長さに合わせて、乗っかって。

J 3Cl、ASax、3小節目の2拍目、3拍目の8分音符が大事。Lも同じ。

N メロディが上手くいかないのは、最初の音の終わりがないのと、膨らんでいかないこと。

Last 4小節前の終わりあけて。

(2部4曲目)

16 3連符のタイミング合わせて

C メロディその前の4分音符3つより、2小節目、6小節目の方が重要。

27 Tp最後の音をしっかり、その前のタイを処理すればできる。

29 頭ちゃんと落としてpにして!

30 3連符チームずれないように。

31 木管タイの最後を歌って、タイの間を考えて4拍目を合わせる。

34 3連符チームしっかり聞こえないよ。

36 Tpタイが付いていない事に意味がある。最後の2分音符はアウフタクトなので、分けて強く。

E 同じ音続いてるよ。上がった音はしゃくらない。

F Ob、Cl、Sax一番言いたいところは、3連符の次の4分音符と付点2分音符、ここまで3連符を弱くしないで向かって行って。

Tb、Tpの2分音符は、mpだけどはっきり吹いて、TpはTbと同じタッチで吹いて。

66 音形はっきり

67 最後タタンって言わないと。

77、78、81、82 タイが長いから、タイミングが合わない。

G Fl、Ob、Cl、Tpは、アクセントだんだんしっかり。

KからM 打楽器のリズムを聞いて。

M メロディ3拍目6連符慌てないで歌って、上から出てきて。こういうメロディはすごく息がいるんだよ。

133 最後の8分音符と次の16分音符をしっかり吹かないとメロディが繋がらない。

136 落ち着いて!先に行ってる。

139 後ろの8分音符のタイミングを合わせて。Tp一番の山は、タイの後ろの音。

146 TSax、Tb下行音形だんだん強く。

N 8分音符はpで出て1つずつ力強く、だんだしっかり。

O 入る時、1回きります!

170 rubato 、171 A tempo、Qの前も同じ。

177 Tp出たらcresc.

P Hr、TSaxもう少し大きく。

183、185、187

Fl、Clは、明確に吹きわけて、後ろへ向かって星が降るように。16分音符の終わりと4分音符しっかり吹いて。

Last 6小節前と4小節前は、ちゃんと吹き分けましょう。

以上です。

録音聴く時間が取れなくて、ようやく7時間半分確認しました😅

イヤホンはさすがに耳が疲れるので、備前焼スピーカーで📣

あと85日

F氏が指揮棒で叩かなくても良いように、個々でカウントしましょう。