2019年4月7日練習日記

久しぶりのG氏登場

練習前に「姿勢」のお話。

よい姿勢って?

気をつけ!の姿勢では楽器吹けない。

まずは身体の重心をみつけましょう。

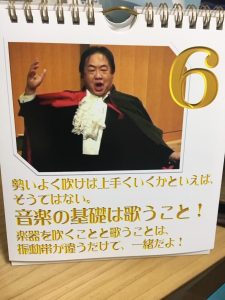

全体の重心は床から距離が、男性が身長の65%、女性が55%

支持基底面とは

体全体を支える面のこと、ひろければ広いほど安定

両足で立ってるより、四つん這いのほうが安定

支持基底面の中心に、体の重心がくると安定する。

吹奏楽では?

立奏の場合、両足の間がこぶし 1 つくらいがちょうど安定するといわれている。後ろに重心がいってる人は、爪先立ちして親指から順に力をいれていくと、バランスがとれてくる。

前に重心がある人は、踵をつけてつま先をあげる、ちょっと痛いくらい 5 秒間 3 セット、踵側の意識がでてくる(地道な努力が必要)。

座って吹く場合

椅子に座って、ひざの後ろと椅子の間がこぶし 1 つくらい。おしりから椅子の角までが満遍なくびたっとついている状態、足裏も全部びたっとついている状態がベスト

椅子が高いと踵が上がって足に荷重がいかない、足を台にのせて直角になるように

低い場合は、クッションひいて水平に、低いと背中が曲がりやすくなる

椅子を変えるだけで呼吸がしやすくなって音がでやすくなる

ポイントは、

①身体の重心を感じる

立ってる時はおへそ下、座っている時は肋骨の下みぞおち

②ストレスを感じない位置を探す

各関節を上に積み木を乗っけていく感じ、下から順番にどこかでおさまりのよいところがあるはず。

その姿勢で楽器を持つ。楽器に口を持っていかない。

ストレスをかけない位置が見つかれば、その分肺に息がいれやすくなって吹くことにエネルギーをまわせる。

胸と背に手をあてて、前後左右に動かしたて息を吸ってみる。

どの位置が一番息が入るのかを確認してみる

貴重なお話をありがとうございます。

みんな、意識してみよう!探してみよう!身体の重心とストレスを感じない位置。

さて合奏は、2部の試奏から

皆さんのおかげで、2種類の編曲を試奏もできて、選曲には良かったですね。

続いて、1部の練習

今日の目標、「お友達を探しましょう」

(3曲目)

「何回か練習している中で、自分がメロディなのか伴奏なのか、その辺を押さえて整理がつけば良いですね。」

「頭 fpが全然きいてない!アクセントのイメージで。

2小節目 2拍目に2分音符がある人はsfzをもう少し出して。

その次のCl、Tp、Hr、Tb、Euphの付点4分音符は音価分しっかり吹いてfまで登りつめる。

タリララン、タリラランの人、食いつきが遅くなる。3連符は落ち着いて。

4小節目の山形アクセト決めて。

5小節目のB.Sax,B.Cl,Tuba,Timpの入り重要、しっかり入ってmf。裏拍から入る人は、少しテンポ感を前に。」

「A1小節前 Sax→Cl、Ob→Pic、Fl→金管、この3連符が繋がって行くように。

A2小節前 BCl、BSax、Hrの8分音符の動き、もう少し主張しても良いのでは?メロディの人もこの動きを聞いて。

A3小節前 木管は頭1拍目の裏、4拍目の裏をweight高めに。」

「B 旋律の人1拍目の意識と4拍目の3連符に重みを。4小節目のアウフタクトは繊細に入ってきて、縦を合わせて。

5小節目 Hr最後の8分音符力抜けないように」

「C アウフタクトに音をしっかり吹いて、タイの後ろの音を意識して。

メロディの人は、Bから3連符の前の8分をアウフタクトとして意識して」

「D BSax、BCl、Hr、Euph、Tb同じ音形の繰り返しは、次に向かって行く感じ。Cl、Sax、Flは、タイの音が長くて、それぞれ長さが違う、お友達の中で仲良く。

4小節目 BCl、BSax、Tb、Euphは縦を意識して、Tp、Hrは3連符の後の4分音符をもう少しはっきり。

Allegro メロディの人は、3小節目1拍目裏のテヌート短い。

意識するのは、4小節目1拍目裏と3拍目頭、5小節目1拍目裏、6小節目1拍目裏と2拍目裏。

4、5小節目の下り最後の8分音符2つが転がらないように、下りのスタッカートが待ちきれていない。

5/4は、拍頭を意識して①23、①23、①2、①2。」

「E メロディは2小節ごとパートが変わるので受渡しとダイナミクスを気をつけて。5/8の16分音符は、硬くならないように、いつもF氏が言っているようにおしゃべりするように。」

「F Andante4小節前 最後の8分音符3つの音形は次のパートへ受け継いで。

メロディがテンポ注意。

BCl、Sax、Hrは、メロディを聴きつつ、3〜6小節目の最初の2分音符までワンフレーズで。」

「G 3小節目からの16分音符の掛け合い大きすぎる。拍頭はしっかり

低音の人2分音符の和音は、輪廻転生を表現している。」

「H 金管の3小節目の各パートの入りは、アクセントをしっかり。木管の人は、金管の終わりの8分音符3つを聴いて16分音符からの4小節目頭の8分音符を合わせて決める。

Vivo 9小節目4分休符をしっかり感じて3連符ではじける感じ。」

「I Sax5小節目の16分音符はイメージを持って次の3連符に持っていく」

「J 金管は硬めに、木管はスラーなので横向きの流れで違いを出す」

「K pをぐっと落として、pの中でもどこが山なのかを表現してfへ」

最後は1部1曲目

「A、C with motionなのでテンポ感注意」

「BCl、Euph、Saxは、Dの前は3つに分けて。Eの3連符合わせて」

「I ドラムfより気持ち落とし気味にしてKとの違いを出してもらいたい。

旋律の4小節ごとの最後の4分音符は短くしないで欲しいけど、長くというより決める感じで」

以上です。

団員専用ページに「姿勢」の資料と1部1曲目の映像URLをアップします。

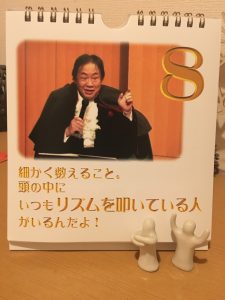

タップの音が頭に中で鳴るとうまく行きそう😊。

それではまた日曜日に

あと157日