2019年11月10日練習日記

朝から合奏お疲れ様でした。

クリスマスコンサートまで、あと1ヶ月となりました。

今日のF語録です!

練習の時も前にお客様が聴いている事、空間を意識して、音楽をやりましょう。

歌うこと、そのためには長い音も休符も全てカウントしましょう。

喉の後側の壁を意識して息を吹き込んで、常に頭の後ろが長くなったような感じで奥行きを意識しましょう。

それでは、また来週(^^)

寒くなりそうなので、体調に気をつけてください。

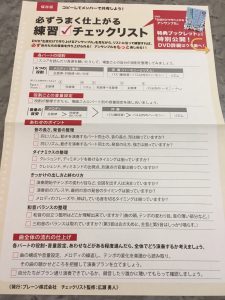

写真は、アンサンブルの譜面に付いてきたオマケですが、大事な事ばかり書いてあるので、目を通してください。