2020年2月16日練習日記

練習お疲れ様でした。

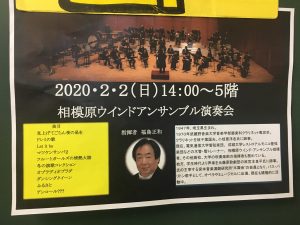

定期演奏会の曲が全て決まりました!

今年になってから入団してくれた仲間と一緒に定期演奏会の成功に向けて精進しましょう。

久々のF語録

「音楽は間の芸術だからね。短く切ったら次の音の入りを気をつけて」

「スタッカートには、いろいろな長さある。曲のイメージで長さを決めてください。」

「テンポ感は機械には敵わないので、うまくメトローム使ってください。重石無くさないように😁」

再度のお願いになりますが、ご自分の楽譜に小節番号の記載をお願いします。

あと音楽用語の確認も。

今日、クラリネットのSさんはちゃんと楽譜に書き込んでありました(^^)。

年度末で忙しいと思いますが、ウィルスに負けずにマイセルフで乗り切りましょう。

また来週。

今月はティンパニー強化月間です。